-

-

-

-

-

-

-

从心理学的角度讲,感恩是孩子对给予过自己恩惠、帮助等积极作用的他人、社会及自然等抱有的一种由衷的认可,并希望给予回报的一种内心心理状态或行为表现。感恩是人类传统的美德也是个体幸福生活的源泉。

-

规律1 感恩能有效提高个人的幸福感,减少负面情绪,增加亲社会行为

-

感恩,是一种以德报德、以情动情的行为。懂得感恩的人,便懂得付出、懂得为别人奉献。感恩能有效提高个人的幸福感,减少负面情绪,增加亲社会行为,保持身体健康。

-

感恩可以提高个人的幸福感。研究发现,感恩的人会报告自己有更多的积极情绪,有更多满足、幸福、希望,会有更少的妒忌、抑郁等消极情绪;感恩的孩子对同伴和家庭环境更满意;在与他人合作中,懂得感恩的人会感觉更少冲突。

-

懂得感恩的人报告的身体不适症状更少,如头痛、头晕、胃疼。并且感恩能使人感觉到压力更少,睡眠质量有所提高。

-

规律2 孩子的感恩情感容易被诱发,具有情境性

-

小学生的感恩情感很容易被诱发。当他们观看相关的视频、故事、图书时,他们就能有所感受。

-

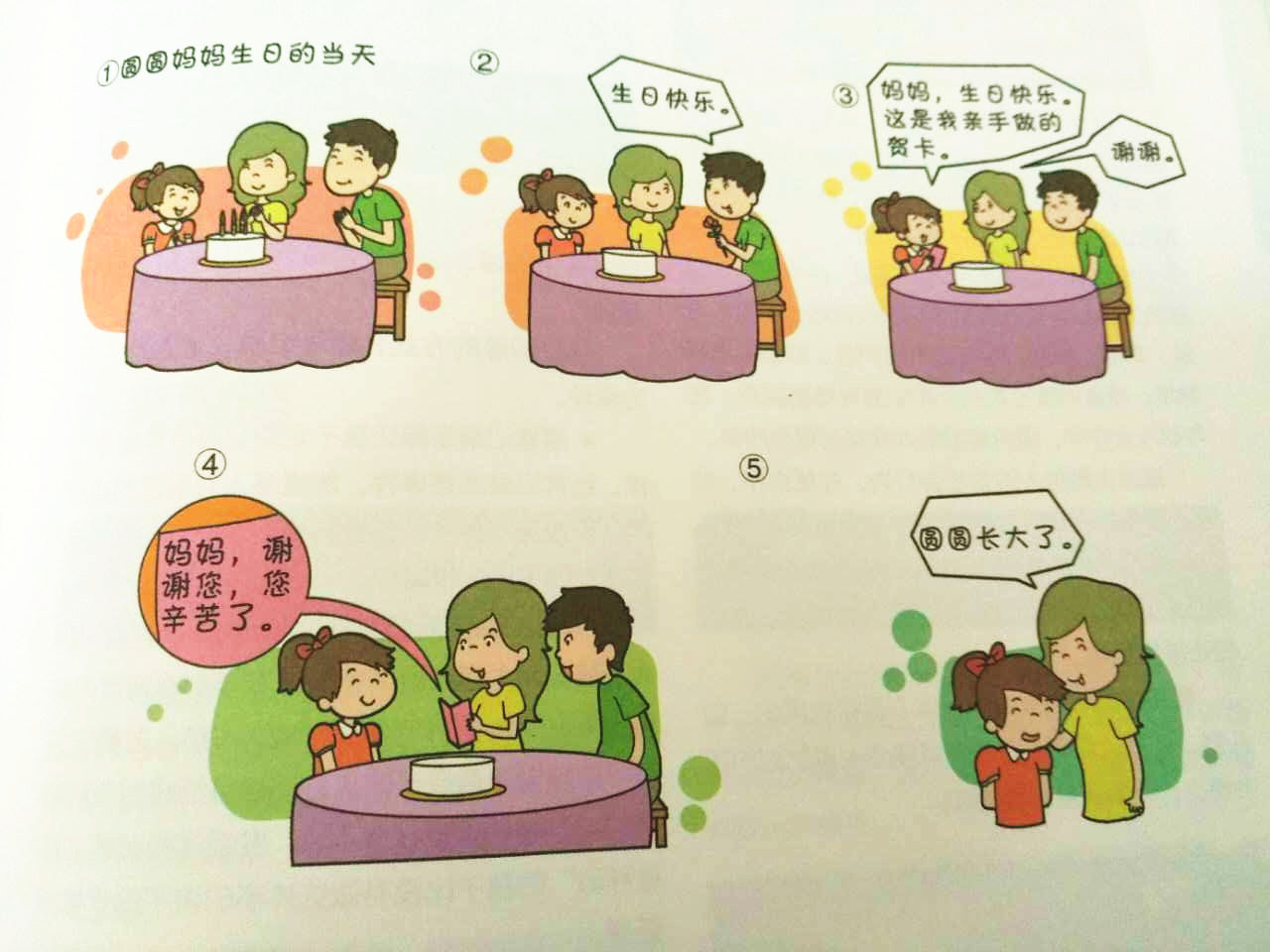

小学生的道德情感跟道德认识密切联系。小学生尤其是低年级孩子的道德认识水平仍停留在具体形象阶段。所以,他们的情感带有很大的情境性,容易受具体事物、具体情境的影响。例如,观看了《生死母子情》,看到儿子捐髓救母,孩子会懂得母子情的珍贵,并想马上回去孝顺父母。

-

但小学生的感恩因为具有情境性,不稳定,对感恩的认识较为肤浅,需反复地引导和教育。

-

规律3 通过训练,能有效地提高孩子的感恩意识

-

许多研究表明,通过适当地训练,能有效提高孩子的感恩意识、提高他们的幸福感和满意感。

-

感恩训练的方式有感恩记录,表达感恩行为两种。

-

感恩记录是指让孩子定期记录多件感恩事件。经常记录感恩事件,能提高人对生活的满意度,积极情绪更多,消极情绪更少,不良的身体症状(如头疼)也减少。

-

表达感恩行为是指孩子向帮助过自己的人表达感谢之意。有研究者让孩子们在两周内每两天花10-15分钟实施“感恩拜访”。主要任务是写信感谢帮助自己的人、然后寄给或当众读给他们听。然后间隔一个月后,发现这些实施“感恩拜访”的孩子比没有做这件事的孩子的幸福感更高。